Vies en transit

Citoyens de l'UE à travers l'Europe

La création de l’espace Schengen en 1995 a ouvert la possibilité pour les ressortissants des pays membres de circuler librement. En se déplaçant sur le territoire européen et en s’installant dans de nouveaux pays, ces personnes en situation de mobilité traversent des frontières territoriales, administratives, sociales, identitaires et langagières.

Elles viennent des quatre coins de l’Europe, habitent aujourd’hui dans le sud de la France – pour la plupart dans

les Pyrénées-Orientales – et se définissent comme « étrangères », « expatriées », « migrantes », « voyageuses »

ou « nouvelles arrivantes ». Elles évoquent à la fois des raisons professionnelles, familiales ou politiques pour raconter leur départ. L’analyse de leurs récits nous plonge au cœur de leurs migrations et met en lumière toute la diversité de leurs expériences.

Ces personnes évoquent leur attachement à la liberté de circulation, aux rencontres interculturelles et leur découverte quotidienne d’autres modes de vie. Elles racontent l’accueil et l’hospitalité tout autant que les obstacles rencontrés : les barrières de la langue, les stéréotypes, l’hostilité vis-à-vis des étrangers ainsi que les difficultés administratives.

Les portraits sont ici exposés au travers d’images, de textes et de représentations graphiques et artistiques qui s’entremêlent pour illustrer chacune des expériences de mobilité.

Le projet de recherche FOM@PLAY « Freedom of movement at play: EU citizens’ identity and transnational discourses »

est soutenu par l’Agence Erasmus+.

Jean-Luc Soret

Directeur de l’association Visa pour l’image - Perpignan

FOM@Play (Freedom Of Movement At Play / La libre circulation en jeu) est un projet interuniversitaire, interinstitutionel financé par ERASMUS +, qui fédère l’Université de Murcia (Espagne), l’Université de Saragosse (Espagne), L’université de Grenade (Espagne), L’Orientale – Université de Naples (Italie), l’UPVD (Université Via Domitia de Perpignan) et le CIP.

La partie française de ce projet, supervisée par Henry Tyne, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, enseignant-chercheur à l’UPVD et au Laboratoire CRESEM, est composée de 19 portraits d’Européens installés dans le sud de la France, principalement dans les Pyrénées-Orientales. Les portraits photographiques sont réalisés par les photojournalistes Georges Bartoli, Idriss Bigou-Gilles, Virginie Demorget, Céline Gaille, Leonor Lumineau, Jean-Christophe Milhet et Justine Roquelaure. Les textes qui accompagnent ces portraits sont rédigés par Hugo Roquere, ingénieur d’études en sciences humaines et sociales à l’UPVD.

L’altérité et la mobilité étant deux des lignes de force majeures autour desquelles a été conçu ce projet de recherche FOM@Play, l’exposition « Vies en transit : citoyens de l’UE à travers l’Europe » proposée par le CIP se veut être un écho formel et conceptuel à ces axes dialectiques. L’exposition est donc multimodale, elle a plusieurs formes et elle est mobile :

- L’exposition au CIP est construite comme un accrochage classique de tirages photographiques accompagné de textes et cartels, à ceci près que les cartels sont graphiques. Ce sont des motifs cartographiques colorés cousus sur calque par Mathilde Pette, sociologue à l’UPVD, afin d’illustrer l’itinéraire parcouru par chacun de ces Européens au sein de l’UE. Un QR code accompagne, par ailleurs, chaque portrait et renvoie à un entretien vidéo réalisé par Maï Leray, Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’UPVD.

- Une “exposition à faire soi-même”, une expo DIY (Do It Yourself) qui se présente sous la forme d’un fichier au format pdf contenant l’intégralité de l’exposition à télécharger depuis le site web du CIP (https://www.photo-journalisme.org/) et à imprimer sur des feuilles adhésives au format A4. Ainsi, chaque institution européenne partenaire ou chaque personne intéressée peut imprimer l’exposition chez elle et l’accrocher où elle le souhaite. Chacun est invité à photographier son propre accrochage, à poster le cliché sur son compte Instagram en taguant le CIP pour nous permettre d’en être informé et de pouvoir reposter l’image sur le compte Instagram du CIP.

- Une “exposition de poche”, conçue spécifiquement pour smartphone. Il s’agit ici de pouvoir découvrir l’intégralité de l’exposition en la faisant défiler verticalement avec le pouce, mouvement le plus communément utilisé pour faire défiler du contenu sur un téléphone mobile.

- Une exposition performative sur Instagram. Tous les jours à la même heure à partir du jour du vernissage, un portrait sera posté sous la forme d’une ligne Instagram composée d’un portait photographique, d’un portrait écrit et d’un extrait vidéo de l’entretien réalisé par Maï Leray.

Allemagne

Werner Linn, né en 1952 en Allemagne, arrivé en France en 1998. Vit à Vernet-les-Bains, Pyrénées-Orientales, France.

Werner : « J’ai senti une énergie merveilleuse et j’ai dit “ici je veux vivre” »

D’origine allemande, Werner a aujourd’hui soixante-treize ans ans et vit tel un ermite à Vernet-les-Bains. Son parcours est marqué par une quête de liberté et un profond rejet des normes imposées par la société. Né en 1952 dans un petit village rural de 360 habitants en Allemagne, il passe une enfance heureuse jusqu’à ce qu’il soit obligé d’aller à l’école à l’âge de sept ans : « C’était une horreur, c’était fini la liberté ! ». Tout au long de sa jeunesse, Werner se plie aux exigences de l’école et de ses parents en essayant de faire ce qui est attendu de lui.

À seize ans, alors qu’il rêve de devenir menuisier, il intègre une banque sous la pression de son père. Cette orientation ne lui convient pas, Werner a l’impression d’étouffer et il sombre rapidement dans l’alcool : « J’ai bu chaque week-end, jusqu’à perdre la connaissance ». Un grave accident de moto à dix-sept ans le plonge dans le coma pendant trois semaines. Malgré cet événement, Werner continue de boire et enchaîne les petits boulots. Un deuxième accident de la route, dix ans plus tard, le force à une nouvelle hospitalisation. Il y voit alors un « signe » lui suggérant de réduire sa consommation mais n’en a au fond pas très envie : « Je pouvais pas parce que en Allemagne, la bière est très bonne et moi je suis gourmand (rires) ». Peu après cet accident, alors qu’il se promène en fauteuil roulant autour de la clinique, il rencontre Brudy – une femme qui « fume comme une voiture » – dont il tombe immédiatement amoureux.

Après treize ans de vie commune avec Brudy, l’idée de changer radicalement de vie mûrit en lui : « Je voulais arrêter alcool, cigarette, café, tout … Mais en Allemagne, je pouvais pas ». Inspiré par un livre sur le bonheur, il prend une décision radicale : quitter son pays pour « se libérer ». Le 2 juin 1998, à quarante-six ans, il enfourche son vélo et quitte l’Allemagne. Il traverse la Suisse, franchit les Alpes et voyage pendant trois mois à travers la France, dormant à la belle étoile et se laissant guider par sa « voix intérieure ». Après 7000 kilomètres d’errance, il atteint Prades, puis Vernet-les-Bains dont il souligne : « J’ai senti une énergie merveilleuse et j’ai dit “ici je veux vivre” ».

Ne parlant pas un mot de français à son arrivée, il apprend la langue en autodidacte, grâce à un dictionnaire acheté sur la route. Il survit en mendiant, en faisant de petits travaux de jardinage pour des particuliers et les saisons agricoles. Pendant plusieurs années, il vit en pleine nature, notamment dans une cabane isolée qu’il a construite avec des palettes et de la paille. Les hivers sont rudes et le froid glacial : « Quand tu survis, tu as plus peur ». En 2015, un incendie détruit sa cabane. Le patron qui l’emploie comme saisonnier le reloge dans un studio à Vernet-les-Bains : « J’étais comme un roi ! ». Ce dernier devient son ami et l’aide pour certains papiers. Aujourd’hui, Werner ne se considère ni allemand ni français : « Je suis international ». Pour lui : « la liberté commence en toi-même. Si tu es dans le bonheur, tu es libre […] maintenant je suis presque toujours dans le bonheur et c’est le meilleur cadeau de la vie ».

Andorre

Catarina Kohler, née en 1999 en Andorre, arrivée en France en 2019. Vit à Perpignan, Pyrénées-Orientales, France.

Catarina : « C’est toujours vers l’Andorre que je reviens »

Catarina est une jeune étudiante née en Andorre en 1999 et inscrite en licence d’anglais à l’Université de Perpignan via Domitia. Depuis toute petite, elle évolue dans un environnement multilingue et multiculturel : née d’un père suédois et d’une mère italienne, c’est pourtant en catalan que la famille communique au quotidien. Pourtant, elle regrette de ne pas avoir appris le suédois ou l’italien et nourrit l’envie de se réapproprier ces langues. En Andorre, les familles ont le choix entre trois systèmes d’éducation publique – français, espagnol, andorran. Les parents de Catarina ont choisi de l’intégrer dans le système scolaire français. Catarina maîtrise également l’espagnol et l’anglais. Ses parents ont opté pour cette stratégie scolaire afin que Catarina puisse avoir le choix d’étudier en France : « l’Espagnol en soi, en tant qu’Andorrane, j’aurais tendance à dire qu’on l’apprend directement […] que ce soit avec les gens à l’extérieur, avec les amis […]. C’est pour ça que je pense le français ça a été plus un choix méthodique au niveau des études ».

Son parcours universitaire commence pourtant dans l’incertitude. Après avoir commencé des études de droit, puis de lettres modernes, elle trouve finalement sa voie et s’oriente en licence d’anglais : « J’étais un petit peu perdue, je ne savais pas trop ce que je voulais faire et au final j’ai opté pour l’anglais où je me sens beaucoup mieux ». Après ses études, elle projette de devenir traductrice – voire interprète assermentée – pour pouvoir voyager et s’ouvrir à d’autres cultures.

Arrivée à Perpignan en 2019, Catarina découvre certaines subtilités de la langue qu’elle n’imaginait pas : « Je connaissais pas du tout le verlan. Du coup, la première fois que j’y ai été confrontée je me suis dit “waouh c’est pas du tout ce qu’on nous a enseigné au final” ». Elle se sent aussi un peu déstabilisée par les nombreuses abréviations utilisées dans les échanges écrits : « Petit à petit ça se fait mais ça a été compliqué au début ». Sociable et curieuse, elle se fait rapidement des amis et apprécie la diversité de ses rencontres à l’université.

Fière de son identité andorrane, Catarina revendique un fort attachement à son pays natal :

« Je me sens totalement andorrane (…). C’est un sentiment de patriotisme en quelque sorte, vu que j’ai toujours passé ma vie là-bas. C’est toujours vers l’Andorre que je reviens et c’est un pays où j’aimerais bien un jour pouvoir me stabiliser ». Pour elle, l’Andorre se distingue par sa richesse linguistique et son système scolaire qui accorde une place centrale aux langues étrangères : « C’est quelque chose qui potentiellement peut manquer ici en France où vraiment on se concentre parfois que sur une langue ».

L’entrée de l’Andorre dans l’Union européenne soulève en elle des sentiments mitigés. D’un côté, elle craint que cela n’entraîne une « perte d’identité » et de l’autre, elle pense qu’il faut aussi « avancer avec le monde ». Pour elle, l’Andorre ne doit « pas rester un pays trop enfermé, il faut vraiment s’ouvrir aux autres ». Catarina verrait dans cette évolution une bonne chose à condition que le gouvernement andorran continue de promouvoir la langue catalane, qu’elle considère comme un élément fondamental de son identité : « C’est le seul pays au monde où la langue officielle est le catalan […]C’est une langue qu’il faut conserver à tout prix ».

Angleterre

Kim Garrick, né en 1993 en Angleterre, arrivé en France en 2000. Vit à Vinça, Pyrénées-Orientales, France.

Kim : « Dès qu’on remarquait que j’avais l’accent, je me faisais charrier, j’étais pas pris au sérieux »

Âgé de trente-et-un ans, Kim est né en Angleterre et a grandi près de Hammersmith jusqu’à l’âge de sept ans avant de s’installer en France avec sa famille. Ses parents – son père est musicien de jazz et sa mère employée – avaient pour habitude de venir passer leurs vacances dans les Pyrénées-Orientales et ont fini par s’y installer définitivement en 1999.

Dès son arrivée en France, Kim se heurte à l’apprentissage du français auquel il ne « comprenait absolument rien ». À l’école, il doit faire face à des moments de solitude et de difficulté liées à la barrière linguistique. Au fil des années, son français s’améliore et Kim apprend à masquer son accent pour mieux « passer inaperçu » : « J’ai passé beaucoup de temps à essayer de parler correctement le français, avoir l’accent correct, parce que dès qu’on remarquait que j’avais l’accent, je me faisais charrier, j’étais pas pris au sérieux ».

Après avoir effectué toute sa scolarité en France, il retourne en Angleterre pour ses études supérieures. Ce voyage lui permet de « renouer avec ses racines » mais aussi de se rendre compte qu’il ne s’y sent plus totalement chez lui. À l’université dans la ville d’Oxford, il ressent la rigidité des rapports de classe en Angleterre marqués par un mépris qu’il trouve beaucoup plus fort qu’en France. Cette période le conforte dans son choix de vivre en Catalogne où il apprécie à l’inverse l’ouverture et la convivialité.

Son discours témoigne d’une observation fine des interactions entre les différents groupes sociaux qui peuplent les Pyrénées-Orientales, tout autant que des efforts qu’il a fournis pour gagner leur confiance, circuler librement parmi eux et trouver sa place. Il explique ainsi être « très intégré avec les gens locaux » et indique qu’il « connaît beaucoup de Catalans », de personnes issues « de la communauté gitane » ainsi que des membres de la diaspora anglaise.

Professionnellement, Kim s’est tourné vers le numérique. Après plusieurs expériences professionnelles, il a décidé de créer sa propre entreprise dans le développement informatique. Aujourd’hui, il navigue entre plusieurs projets professionnels et cherche à étendre son réseau en s’impliquant dans des initiatives locales. Selon lui, être d’origine anglaise l’a aidé à se faire une place et être reconnu dans le milieu du développement informatique : « C’est très avantageux d’être anglais et développeur informatique parce que les gens que tu rencontres, ils pensent que l’informatique ça vient de pays qui parlent anglais. Ils pensent que vu que je suis anglais, j’ai beaucoup plus de talent et ça m’ouvre des portes ».

Kim a une compagne française, professeure de danse, avec qui il a deux jeunes enfants. Il voudrait essayer de leur parler davantage anglais car il pense que cela peut leur être utile dans leur vie d’adulte. Il estime aujourd’hui avoir « de la chance » d’être « accepté en France » malgré la sortie de l’Angleterre de l’Union européenne. Il pense que ce qui compte le plus pour être accepté, c’est d’avoir une culture commune : « Parce que, je suis européen au final ».

Marion Grabb, née en 1960 en Angleterre, arrivée en France en 2016. Vit à Joch, Pyrénées-Orientales, France.

Marion : « J’ai appris en vivant dans de très nombreux endroits différents qu’il y a toujours quelque chose à apprendre des autres »

Le parcours de Marion se caractérise par une forte mobilité résidentielle internationale. Diplômée d’un doctorat en santé publique, Marion a acquis au cours de ses expériences dans différents pays une grande culture internationale en apprenant plusieurs langues et en élargissant son réseau de connaissances.

Marion grandit dans un petit village du sud de l’Angleterre avant de poursuivre des études à Londres, où elle s’oriente vers la biologie puis les sciences de l’éducation. Poussée par ses valeurs humanistes et l’envie de découvrir le monde, elle part avec son mari enseigner au Kenya, dans une ville appelé Thika. C’est là qu’elle découvre le problème de la malnutrition et décide d’approfondir ses connaissances en santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, où elle obtient une maîtrise en nutrition et sciences des aliments. Afin de poursuivre dans cette voie, elle part ensuite pour le Sri Lanka, toujours accompagnée de son mari, pour commencer un doctorat. Cependant, le pays traverse à ce moment-là une période de grande instabilité politique et le couple est contraint de quitter le Sri Lanka pour le Népal, où Marion poursuit son doctorat. En parallèle de ses recherches, elle travaille avec des groupes de femmes des régions rurales avec lesquelles elle passe des « moments fascinants ». Après quatre ans au Népal et une fois son doctorat obtenu, elle retourne au Royaume-Uni pour travailler dans l’enseignement supérieur et continue de voyager pour participer à divers colloques internationaux, aux États-Unis, au Canada ou encore au Mexique.

Après des années de déplacements et une vie professionnelle éprouvante, Marion et son mari décident de venir s’installer en France en 2016. Ils choisissent d’acheter une maison dans les Pyrénées-Orientales, attirés par le cadre de vie entre mer et montagne : « John aime le ski, moi j’aime la culture et la peinture. La lumière ici est incroyable, c’est un endroit parfait ». Depuis huit ans, Marion vit dans le petit village de Joch et continue à faire des allers-retours réguliers en Angleterre pour ses activités de recherche. Si elle noue des amitiés avec certains habitants, elle ressent aussi une certaine réserve de la part des Catalans qu’elle perçoit comme « pas incroyablement accueillants si vous êtes un étranger, surtout dans les petits villages ».

Marion observe avec attention les évolutions politiques de l’Union européenne et est inquiète de l’ascension des partis d’extrême droite. Ses expériences au contact de populations diverses lui ont fait prendre conscience que « nous sommes tous des êtres humains et que chacun a un rôle à jouer ». Elle rejette les visions du monde fondées sur des distinctions entre les populations, et défend au contraire une vision complémentaire de l’altérité dans laquelle « nous nous reconnaissons les uns les autres pour les forces et ce que nous apportons à tous » car pour elle « il y a toujours quelque chose à apprendre des autres ».

Luke Green, né en 1986 en Angleterre, arrivé en France en 2017. Vit à Prades, Pyrénées-Orientales, France.

Luke : « [Le Brexit], je pense que ce n’était pas une décision très intelligente »

Luke, trente-neuf ans, originaire de Chichester, petite ville du sud de l’Angleterre, choisit de s’installer en France au lendemain du Brexit, considérant alors qu’il s’agissait de sa « dernière chance de vivre en France ou un autre endroit en Europe ». À Chichester, il exerce pendant quinze ans comme charpentier-menuisier et habite au bord de la mer, une vie qu’il apprécie et qu’il décide néanmoins de quitter avant même le référendum. Cette décision n’est pas prise de gaieté de cœur. Luke loue un container pour y entreposer ses affaires au cas où il souhaiterait revenir. Il reste cependant déterminé à quitter le pays, très opposé au Brexit : « Je n’étais pas très content [du Brexit], mais c’est comme ça. Je pense que ce n’était pas une décision très intelligente ».

En arrivant en France en 2017, Luke vit d’abord à Ille-sur-Têt où, malgré des difficultés à s’exprimer en français, il commence à s’intégrer progressivement grâce au travail. Il achève notamment les travaux d’une chambre d’hôtes achetée par sa mère et travaille dans une usine de caisses de vin à Rivesaltes, au salaire minimum : une période qu’il décrit comme « très difficile » et qui l’a presque conduit à « abandonner et retourner en Angleterre ». L’installation à Prades quelques années plus tard marque un tournant dans son parcours. Il rencontre une Française, mère d’une fille de neuf ans, et s’établit avec elle dans cette ville. Luke souligne que cette rencontre a été déterminante : « J’ai commencé une relation avec une fille française […] j’ai été instantanément adopté par ses amis et cela m’a aidé à commencer à progresser en français ». Lui qui aime la musique noue aussi des relations avec d’autres Anglais de la région avec qui il joue de temps en temps et prend plaisir à discuter dans sa langue natale.

Professionnellement, Luke ouvre finalement une micro-entreprise en tant que menuisier-charpentier à Prades, processus qu’il juge complexe du fait des démarches administratives françaises : « Cela m’a pris beaucoup de temps […] ils voulaient que je suive un cours en français sur la gestion d’une entreprise même si j’avais géré une entreprise pendant longtemps en Angleterre ». Aujourd’hui, il travaille en collaboration avec divers ateliers, tout en consacrant du temps à la restauration de sa propre maison. En effet, il a pour projet d’y ouvrir un magasin au rez-de chaussée pour y vendre des meubles artisanaux de sa création.

Luke apprécie sa vie actuelle, sa famille et ses nouveaux amis. S’il a dû s’adapter aux normes de la société française, il pense qu’il est resté « très similaire à ce qu’[il] était » et s’identifie même « un peu plus » à ses origines. Il tient à ce que sa fille Willow, âgée de bientôt trois ans, apprenne le catalan et la culture locale afin qu’elle puisse trouver sa place plus tard dans la région. Aujourd’hui, il n’envisage plus de repartir mais défend toujours le « droit de vivre où nous voulons ». Il espère laisser derrière lui quelque chose de durable : « Faire quelque chose qui, j’espère, durera plus longtemps que moi ».

Justine Manning, née en 1984 en Angleterre, arrivée en France en 2020. Vit à Joncet, Pyrénées-Orientales, France.

Justine : « La vie que nous avions construite n’aurait jamais fonctionné après le Brexit »

Aujourd’hui âgée de quarante-et-un ans, Justine passe les premières années de sa vie dans le Hertfordshire, un comté très éclectique situé au nord de Londres où elle côtoie différentes cultures. Le divorce de ses parents l’amène à changer plusieurs fois d’école et de quartier. Elle considère que ces expériences lui ont permis de devenir « plus courageuse » et de s’habituer très tôt à se retrouver « entourée de personnes différentes ». Après ses études à Luton où elle se spécialise en décoration d’intérieur, Justine vit une période marquée par une grande mobilité résidentielle. Elle déménage d’abord dans le Devon « pour le travail », puis à Brighton où elle se marie, avant de divorcer et de retourner dans son comté natal, estimant avoir été « trop jeune pour se marier ».

Quelques années plus tard, elle rencontre Daryl avec qui elle se remarie. Très amoureuse, Justine décide de vendre sa maison pour acheter un camping-car et partir voyager à travers l’Europe pour une lune de miel prolongée de dix-huit mois. Ce périple les mène en France, en Espagne, au Portugal et en Italie, faisant étape dans des campings pour travailler durant les saisons avant de repartir ailleurs au gré de leurs envies. Durant leur voyage, Justine et Daryl réalisent que ce mode de vie leur plaît et qu’ils aimeraient pouvoir continuer à voyager librement.

Leur retour en Angleterre a lieu lors des débats autour du Brexit. La perspective d’une sortie imminente de l’Union européenne fait peur à Justine : elle est très opposée à la fermeture des frontières et craint de ne plus pouvoir être libre de se déplacer. Dans ces conditions, il lui apparaît impossible de rester et le couple prend la décision de partir définitivement : « On avait le Brexit qui se profilait, et j’ai juste dit à Daryl je ne peux pas, je ne peux pas revenir, je ne peux pas juste retourner travailler dans un bureau et vivre dans une maison […]. La vie que nous avions construite n’aurait jamais fonctionné après le Brexit ». Le Brexit occupe ainsi une place importante dans le parcours de Justine : elle se dit attachée aux valeurs d’ouverture et de solidarité, et elle souligne qu’elle s’est « toujours sentie européenne ».

Justine et Daryl arrivent en France en 2020 et s’établissent d’abord dans un camping avant d’acheter une maison à Joncet, village choisi pour sa proximité avec leurs passions communes : la nature, l’escalade et les sources thermales. Ils vivent des débuts difficiles avec la pandémie de Covid et leur faible niveau de français. Ils trouvent dans la diaspora anglaise une source d’entraide et de sociabilité. Justine travaille à distance en comptabilité tandis que Daryl fait des petits travaux d’entretien pour des particuliers. Aujourd’hui, elle porte un regard critique sur la société anglaise, notamment sur la place centrale qu’elle accorde au travail : « En Angleterre on a un dicton “work to live or live to work” et nous ne sommes pas comme ça ». Elle juge le comportement des habitants « horrible » surtout avec les étrangers et préfère aujourd’hui rester loin d’une Angleterre dans laquelle elle ne se reconnaît plus.

Autriche

Christopher Mayr, né en 1973 en Autriche, arrivé en France en 1995. Vit à Pamiers, Ariège, France.

Christopher : « Pour moi [l’Union européenne], c’est juste une grande catastrophe pour tout le monde »

Christopher, cinquante-deux ans, vit aujourd’hui dans une cabane au cœur des montagnes ariégeoises. Originaire de Tyrol, une région des Alpes à l’ouest de l’Autriche, il grandit dans un village entouré de paysages alpins. Il suit un parcours scolaire classique jusqu’au bac, avant de s’orienter vers une école agricole. Très vite, il se détourne des études pour travailler à la montagne : « J’aime les montagnes et j’aime l’escalade et ski randos oui, j’aime la montagne. Et ça, c’est un moyen de gagner des sous voilà, tu peux être payé pour marcher (rires) ». C’est ainsi qu’il se lance dans les alpages, montant chaque été avec les vaches pour plusieurs mois de solitude en altitude. Ce mode de vie s’accorde avec ses valeurs, et il trouve dans l’immensité des sommets un cadre de liberté qui lui convient. À vingt ans, il part avec des amis pour une expédition sur la chaîne de l’Himalaya. Après l’ascension, il reste sur place, prolongeant son visa pour explorer l’Inde. C’est là qu’il rencontre Amélie, française, elle aussi passionnée par la nature et les montagnes. Au bout de trois mois, il retourne en Autriche à ses côtés. Ensemble, ils font quelques saisons dans les alpages jusqu’au jour où Amélie, enceinte de leur premier enfant, décide de retourner en France. Quelques mois plus tard, Christopher la rejoint et s’installe avec elle dans la Drôme où il trouve rapidement du travail dans les montagnes françaises. La vie suit son cours, entre les saisons d’estive et la naissance de leur fille prénommée Zoé.

Au début des années 2000, Amélie est reçue à un concours pour intégrer une école d’infirmière à Pamiers en Ariège. Le couple se déplace et achète un terrain à l’extérieur de la ville pour y construire une cabane en pleine nature. Christopher est alors agréablement surpris de

trouver dans ce département des personnes qui partagent son goût pour ce type d’habitat :

« En Autriche, jamais de ma vie j’ai osé faire ça. Mais dans l’Ariège il y a beaucoup de monde qui vit dans des caravanes, dans des cabanes, des yourtes… ». Ce mode de vie qualifié d’« alternatif » par Christopher leur permet de réduire leurs dépenses et de vivre simplement : « Il n’y a pas de facture d’électricité, seulement des panneaux solaires. Il y a de l’eau oui et pas de loyer, pas de crédit (rires) ». Leur deuxième enfant, Léo, voit le jour et devient le premier véritable ariégeois de la famille.

Ce qu’il apprécie en Ariège, c’est la liberté, l’espace et une vie en dehors de la société de consommation qui s’est imposée partout en Europe et qui dégrade l’environnement : « En Autriche c’est devenu horrible ! Sur chaque pic tu as des centaines de personnes […] tous ces camions-là qui roulent par exemple c’est juste une horreur de l’Europe ». En effet, Christopher considère que l’Union européenne est une « grande catastrophe » et a voté contre l’entrée de l’Autriche. Il pointe notamment du doigt les politiques libérales et productivistes qui causent selon lui beaucoup de problèmes : « Je suis pas trop fan de leur économie […] on peut pas produire plus et plus et plus, ça sert à rien ». Après plus de vingt-cinq ans en France, l’identité de Christopher reste plurielle et marquée par la complexité de son parcours : « J’arrive du Tyrol mais je ne suis plus tyrolien. Je suis ariégeois mais pas tout à fait non plus ». Son mode de vie le « garde en forme » et il n’a « pas envie de changer ».

Belgique

Annelies Heeze, née en 1983 en Belgique, arrivée en France en 2023. Vit à Eus, Pyrénées-Orientales, France.

Annelies : « Je trouve que tout le monde a besoin de joie dans la vie »

Annelies est une femme de quarante-deux ans qui dit avoir « beaucoup d’énergie » et qui « adore les humains ». Le visage illuminé par un rayon de soleil qui s’engouffre par la fenêtre, elle nous fait le récit de son parcours dans sa maison d’Eus où elle vient de s’installer avec son mari et leurs trois enfants.

Née à Lokeren, ville néerlandophone de Belgique où elle passe la majeure partie de sa vie, Annelies dirige deux entreprises de pompes funèbres avec son mari Bart. Cette activité professionnelle, qu’elle qualifie de très prenante, la met en contact permanent avec les familles, lui conférant un rôle de soutien émotionnel dans l’accompagnement du deuil. Très impliqués dans leur métier, Annelies et Bart travaillent « sept jours par semaine, presque dix-sept dix-huit heures par jour » afin de « vraiment être là pour les familles ». Toutefois, ce dévouement a un coût : le temps pour les enfants se réduit, les moments en couple deviennent rares, et les contraintes du métier s’avèrent épuisantes. Un jour, la question du futur de l’entreprise se pose. Leurs enfants n’envisagent pas de reprendre l’affaire familiale, et un grand groupe les approche pour racheter leur entreprise. Malgré une première réticence, Annelies et Bart décident de vendre, afin d’alléger leur charge de travail et de prendre un nouveau départ : « À l’âge de quarante-cinq ans, on a dit c’est un joli âge pour finir le travail et déménager en France ».

L’installation définitive à Eus se fait en septembre 2023. Le couple y possède une maison secondaire depuis 2016 où ils passent régulièrement leurs vacances. À l’époque, ils avaient eu un véritable « coup de coeur » pour le village et la maison : « En arrivant ici, on a regardé et j’ai eu un sentiment, je peux pas dire c’était quoi, mais on était venu ici, et j’ai regardé Bart, il m’a regardé, et on a dit c’est ici. Oui. J’ai dit oui, c’est ici ». Cela fait cinq mois au moment de l’entretien que la famille a déménagé, et Annelies se lance déjà dans de nouveaux projets professionnels avec son mari : la rénovation de maisons pour en faire des gîtes. Cependant, elle tient à ne pas reproduire ce qu’elle a vécu en Belgique : « J’ai manqué beaucoup du temps avec mes enfants aussi, avec Bart, et ça c’est quelque chose que je voudrais vraiment sauver ». Pour réaliser les travaux de rénovation, elle emploie plusieurs artisans locaux avec qui elle discute en français et s’informe sur les coutumes de la région. En effet, la langue maternelle d’Annelies est le flamand et elle n’a « pas encore l’habitude de parler français ». Elle juge son apprentissage « difficile » et essaie de s’améliorer au contact des villageois. Ces derniers sont compréhensifs, l’aident et trouvent même son accent « mignon ».

Aujourd’hui, Annelies se sent « bien intégrée » dans le village et apprécie son nouveau cadre de vie : « Nous sommes bien ici parce qu’on a le temps pour les enfants maintenant et ça ils adorent vraiment ». Avec le recul, elle pense qu’il ne faut « pas avoir peur de changer de vie » si on ne se sent pas heureux là où on est. Pour elle : « [partir], je trouve que c’est la meilleure décision qu’on a pris ».

Bosnie-Herzégovine

Tea Novicki, née en 1970 en Bosnie-Herzégovine, arrivée en France en 1996. Vit à Alzen, Ariège, France.

Tea : « Je me suis toujours considérée comme quelqu’un d’universel »

Tea réside en Ariège depuis 2004 avec ses deux enfants. Cette « maman, folle, battante », comme elle se définit elle-même, aime « prendre la vie comme elle vient ». De parents croates, Tea est née à Banja Luka, une ville de l’ancienne Yougoslavie qui se trouve aujourd’hui en Bosnie- Herzégovine. À l’aise avec les mathématiques, elle s’oriente vers la filière électrotechnique et part faire des études à Zagreb en Croatie. Celles-ci vont prématurément être interrompues en 1991, lorsqu’éclate le conflit qui conduit à la dislocation de la Yougoslavie dans un contexte marqué par la fin de la guerre froide.

Pour échapper à la guerre, Tea décide de partir seule chez sa tante au Canada où elle vivra durant quatre ans et demi. Là-bas, elle enchaîne les petits boulots, déménage régulièrement – onze fois au total – et vit au jour le jour. Le pays lui plaît, elle fait des rencontres et sort dans les clubs de jazz. Elle évoque la rupture familiale qui la fait souffrir même si « au bout [de quelques] années, quand on vit à l’étranger, on s’endurcit ».

Après avoir économisé assez d’argent, Tea retourne en 1995 en Croatie pour retrouver sa mère restée là-bas. Elle y rencontre Henri, un journaliste français avec qui elle décide de partir vivre à Paris en 1996. Le couple y mène une vie bohème riche en sociabilités durant huit ans. Henri intègre Tea dans ses cercles sociaux et lui présente nombre de ses amis, des personnes qu’elle qualifie d’« ouvertes » et qui « voyagent pas mal ». Cela facilite l’arrivée en France de Tea et atténue chez elle le sentiment d’être étrangère. Elle fait d’ailleurs beaucoup d’efforts pour être acceptée car pour elle « l’intégration, c’est apprendre la langue et vivre selon les schémas du pays ». Tea suit des cours intensifs de français puis reprend ses études supérieures en biologie jusqu’à décrocher un diplôme bac+5. Elle est ensuite embauchée par un institut de recherche technologique pour une mission de traitement de données agroalimentaires qu’elle juge « ennuyante », ce qui la conduit à s’interroger sur ses aspirations. Un bilan de compétences réalisé à Pôle emploi l’amène à suivre une formation en agriculture biologique et à réaliser qu’elle a toujours voulu vivre à la campagne. La relation avec Henri prend fin et Tea déménage en Ariège en 2004, dans une maison où elle peut enfin avoir un potager.

C’est alors une nouvelle vie qui commence pour elle dans cette région où elle a deux enfants avec son nouveau compagnon. Depuis ce déménagement, Tea a le sentiment qu’elle est plus souvent renvoyée à ses origines et qu’elle est regardée « comme une étrangère », sentiment qu’elle éprouvait moins à Paris. Elle qui s’est pourtant toujours considérée comme « quelqu’un d’universel » assure qu’elle préférerait même parfois « ne pas avoir d’accent parce que la différence fait peur ». Aujourd’hui enseignante en mathématiques dans un lycée professionnel, Tea continue à se sentir libre et ne se verrait pas repartir : « Moi mon pays n’existe plus donc je vais pas y… Moi je suis bien là où je vis ».

Bulgarie

Kalina Jeleva, née en 2005 en Bulgarie, arrivée en France en 2023. Vit à Perpignan, Pyrénées-Orientales, France.

Kalina : « Je ne me suis jamais sentie aussi Bulgare qu’en France et je ne me sens ja- mais autant Française qu’en Bulgarie »

Kalina est une jeune étudiante installée à la cité universitaire de Perpignan depuis 2023. Issue d’une famille franco-bulgare, elle reçoit une éducation marquée par ces deux cultures. Sa mère française et son père bulgare se rencontrent à l’Université de Perpignan Via Domitia et décident ensuite de partir vivre à Sofia en Bulgarie où Kalina grandit. Aujourd’hui parfaitement bilingue, elle apprend dès la naissance à parler les deux langues : « À la maison, on parlait en français avec ma mère et bulgare avec mon père ». Du CP à la Terminale, elle poursuit toute sa scolarité dans des écoles françaises, alors que ses activités extrascolaires se déroulent en bulgare, notamment le théâtre qu’elle pratique avec assiduité : « J’ai toujours grandi dans un environnement très francophone mais dès que je sortais dans la rue, j’entendais quand même du bulgare et je communiquais quand même en bulgare. Au théâtre, je parlais toujours en bulgare ».

Son arrivée en France pour suivre des études de lettres et de théâtre s’inscrit pour elle dans une « suite logique » au regard de son parcours : « C’était la suite logique dans le sens où j’avais fait mes études dans un lycée français et puis c’est vrai que ma mère, je pense qu’elle ne voyait pas autre chose pour moi ». Elle explique avoir été « conditionnée » très tôt à suivre cette voie, encouragée par sa mère. Bien qu’elle connaisse déjà le pays grâce à des séjours réguliers auprès de sa famille maternelle résidant à Perpignan, elle est quelque peu déboussolée par l’installation définitive :« Ça m’a fait bizarre de voir du français partout, même sur les panneaux publicitaires ! ». Son accueil est néanmoins facilité par sa proximité culturelle et linguistique avec la France, mais aussi par sa grand-mère chez qui elle se rend régulièrement.

La double appartenance de Kalina la place dans une position d’entre-deux, « à demi française, à demi-bulgare » pour reprendre son expression. Elle confie avec amusement que, lorsqu’elle se trouve en Bulgarie, elle est perçue comme française, alors qu’en France, c’est son origine bulgare qui est remarquée : « Moi je me sens chez moi [en Bulgarie] parce que c’est là-bas que j’ai grandi mais c’est vrai que les gens ne me perçoivent pas comme une Bulgare à part entière, comme ici les gens ne me perçoivent pas comme une Française à part entière ». Son identification s’opère surtout à travers le regard des autres, en fonction du pays où elle se trouve : « Je ne me suis jamais sentie aussi bulgare qu’en France et je ne me sens jamais autant française qu’en Bulgarie ». Après ses études, elle envisage de devenir enseignante de lettres ou comédienne. En attendant, Kalina continue à jongler entre ses identités comme elle jongle avec les mots : « Depuis que je suis en France, j’ai des mots bulgares qui me viennent à la place des mots français. D’ailleurs ça m’est arrivé pendant l’interview ! ».

Espagne

Henri Vilalhu, né en 1943 en Espagne, arrivé en France en 1961. Vit à Thuir, Pyrénées-Orientales, France.

Henri : « Je suis catalan. Je n’ai jamais cherché à cacher mon accent. Si ça ne convient pas, c’est pareil »

« Je suis quelqu’un de gentil, coléreux […]. Tout me rend heureux même si quelque fois je pousse une gueulante ». Sous son apparente rigidité, Henri, retraité de quatre-vingt-deux ans, est un réalité un homme modeste et réservé. Son épouse, présente à ses côtés lors de l’entretien, tient à nuancer la manière dont il se décrit lui-même et à compléter le portrait : « Là tu te dépeins comme quelqu’un de fermé et […]. C’est quelqu’un de très ouvert. Tout le monde connaît Henri parce que Henri, il est merveilleux, il a un humour inimaginable (rires) ». Très actif localement, on peut dire qu’Henri est en effet quelqu’un de reconnu pour ses engagements associatifs dans la ville de Thuir. Il est aussi profondément attaché à son identité catalane, qu’il revendique avec fierté tout au long de l’entretien.

Né en 1943 à Palafrugell, sur la Costa Brava, il grandit dans un milieu ouvrier catalan avec cinq frères et sœurs et reçoit une éducation marquée par l’autorité : « Mon père n’était pas un doux. Il sortait sa ceinture et (imitant le geste d’un coup) sur les jambes ». Dès son jeune âge, ses parents lui inculquent l’importance du travail. À quatorze ans, il suit un apprentissage en plomberie, vitrerie et électricité, métiers qu’il exerce toute sa vie. À dix-huit ans, en 1961, Henri rejoint sa sœur installée en France dans le village de Thuir pour commencer à travailler. À son arrivée, il se mêle aux habitants du village et participe à la fête locale : « C’était la fête de Thuir ce jour-là, j’ai enfilé mon costard et je suis allé danser ». Sa passion pour la danse folklorique catalane l’aide à créer rapidement des liens. Henri devient un membre actif et emblématique de l’association sardaniste locale dans laquelle il s’investit encore aujourd’hui. Henri s’implique également dans la Maison des jeunes, qu’il anime et développe durant plusieurs années avec d’autres bénévoles en organisant diverses activités culturelles et sportives. C’est là qu’il rencontre René Olive, l’actuel maire de Thuir, avec qui il entretient toujours des liens d’amitié : « Avec le maire, on se connaît depuis la Maison des jeunes. Lui il avait vingt-cinq ans, moi vingt-deux alors on se côtoyait déjà ».

S’il se sent très bien intégré aujourd’hui, Henri se souvient que les Espagnols n’ont pas toujours été bien accueuillis en France :

« Bon il y a toujours les médisants “vous les Espagnols de merde” bon, chante chante mandoline hein parce que souvent on a entendu ça, on venait ici pour manger le pain des Français ». Lui, a toujours essayé d’en faire abstraction, en retournant le stigmate et en assumant pleinement son identité : « Je n’ai jamais cherché à cacher mon accent. Si ça ne convient pas c’est pareil ». Le racisme a tout de même eu des effets, notamment sur sa langue maternelle, le catalan, qu’il a peu à peu désappris : « Il fallait parler français […]. Je me suis habitué à parler français et ça me travaille. [Être] un Catalan de naissance [et] ne pas être capable de parler catalan correctement, ça me gêne un peu… ». Aujourd’hui, il trouve du réconfort en échangeant avec sa petite fille inscrite dans une école catalane : « On fait quelques phrases en catalan. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien ». Henri aspire désormais à « finir sa vie correctement » en allant danser la sardane avec sa petite fille, en voyageant avec son épouse mais, aussi en allant au marché de Thuir retrouver « tous les jeunes de [son] âge ». « Thuir, c’est chez moi ».

Celia Andreu Aliaga, née en 1999 en Espagne, arrivée en France en 2022. Vit à Perpignan, Pyrénées-Orientales, France.

Celia : « Ici en France, j’ai reçu beaucoup de racisme »

Celia est une jeune femme de vingt-six ans qui passe une enfance paisible dans un petit village près de Valencia en Espagne. Après un parcours scolaire initialement tourné vers la psychologie, elle décide de partir étudier en France en 2022 pour se rapprocher de son compagnon français. Elle entreprend alors une double inscription en licence de SVT et Langues Étrangères Appliquées (LEA) à Perpignan. À son arrivée, Celia loge provisoirement chez les parents de son compagnon à Ortaffa le temps de trouver un travail et un logement. Cependant, les obstacles administratifs s’accumulent. Celia se sent « très stressée » et estime avoir « perdu beaucoup de temps » avec « toutes les procédures bureaucratiques ». Ses demandes de bourses et d’allocation logement sont refusées et son faible niveau de français la freine pour trouver un emploi. Celia se sent très seule face à cette situation et a l’impression d’être perçue comme une « profiteuse » qui viendrait « demander de l’argent ».

Un an après son arrivée et malgré des débuts compliqués, Celia parvient progressivement à stabiliser sa situation. Elle quitte son compagnon, obtient un logement universitaire à Perpignan et un emploi à la cafétéria du campus. Désormais plus indépendante financièrement, elle fait de nouvelles connaissances, sort dans des soirées et s’implique comme bénévole dans plusieurs associations étudiantes où elle rencontre son nouveau compagnon : « C’est là où ça a commencé aussi ma vie sociale. J’ai rencontré mon actuel copain là-bas et de nouveaux amis. C’était vraiment génial et maintenant je suis bien ».

Durant l’entretien, elle raconte aussi avoir vécu des expériences difficiles liées à la discrimination et au racisme ordinaire. Elle fait le récit de plusieurs interactions de la vie quotidienne, chez le dentiste par exemple ou bien à la Poste où elle a eu l’impression d’être traitée différemment en raison de son origine. Elle évoque notamment un épisode où elle s’est vu refuser le service dans un restaurant : « Il y avait des gens à table, c’était sept heures et demie et ça venait d’ouvrir. Donc ils m’ont dit “non, nos cuisines c’est fermé” et l’homme n’a pas voulu m’entendre ni rien. Il y avait des gens donc je suis sortie et j’ai pleuré ».

Selon Celia, c’est le fait de parler une autre langue que le français qui pose problème : « Si tu parles pas la langue, ils te regardent comme si tu étais bête, comme si tu étais une assistée ». Elle est désormais très désenchantée par rapport à la société française : « La France, c’est l’image de “on est très ouverts d’esprit” etc. Mais la réalité, ce n’est pas comme ça […] les Français, ils parlent seulement que le français. Si tu ne parles pas le français, ils veulent pas parler avec toi ». C’est justement pour se sentir plus à l’aise qu’elle étudie les langues à l’université et, aujourd’hui, son niveau s’est nettement amélioré. Celia continue ses études et essaie « d’être simplement concentrée dans le positif, de voir aussi les bons côtés des choses ».

Italie

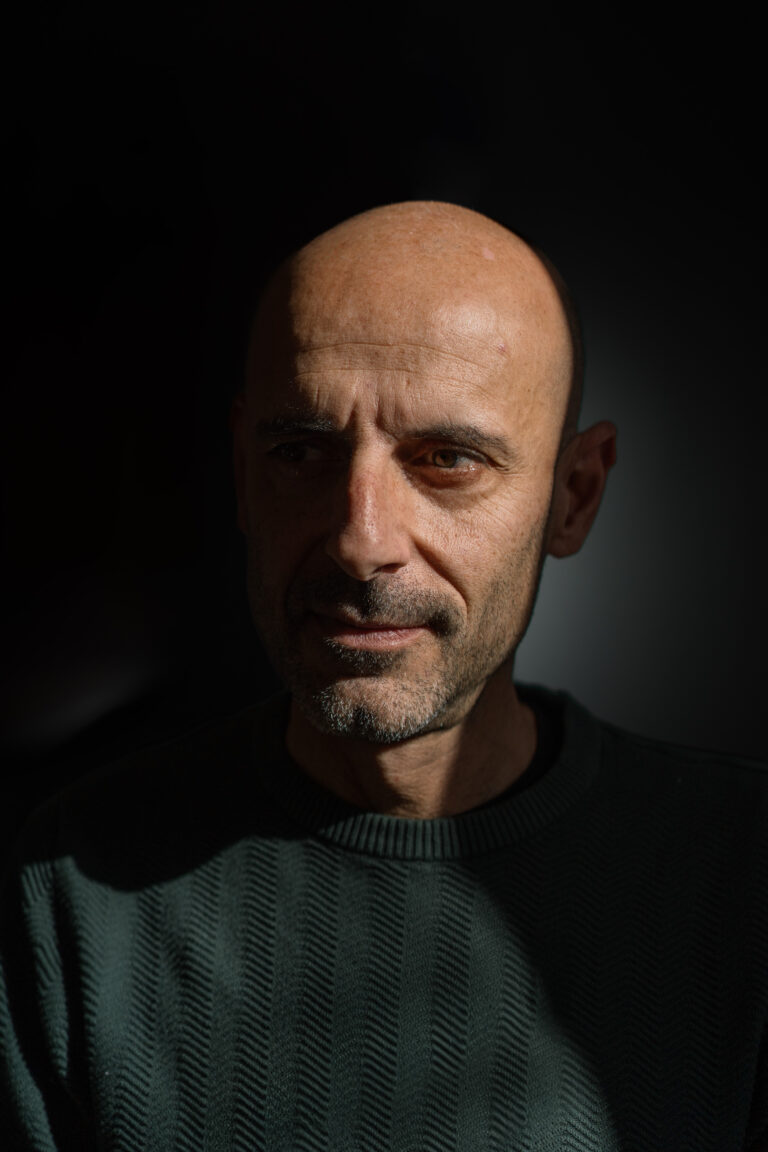

Riccardo Mariani, né en 1974 en Italie, arrivé en France en 2009. Vit à Marseille, Bouches-du-Rhône, France.

Riccardo : « Tu peux arriver à vivre cent ans dans un pays, tu restes un étranger »

Riccardo est un ingénieur italien qui a quitté Rome en 2009 pour s’installer en France. Né en 1974, il grandit dans un quartier du sud de Rome où il fait ses études et travaille comme chercheur pendant près de dix ans. Durant ces années, il fait la rencontre d’Aurélie, une jeune française venue vivre à Rome, avec qui il tisse un lien amoureux. Leur relation évolue lorsque Aurélie – qui ne parvenait pas à trouver un emploi convenable en Italie – décide de repartir en France pour travailler à Lyon. Durant quatre ans, Riccardo fait alors régulièrement des voyages en avion pour venir la voir. À trente-quatre ans, il prend finalement la décision de quitter son poste pour se rapprocher d’elle : « J’avais envie de faire une expérience professionnelle différente, de me détacher un peu de l’endroit où je travaillais déjà, et surtout de rejoindre Aurélie ».

Riccardo arrive à Marseille et décroche un contrat post-doctoral en mécanique acoustique au Centre national de la recherche scientifique. La distance qui le sépare d’Aurélie est moins grande, ce qui lui permet de la voir plus régulièrement. Il bénéficie aussi d’un cadre d’accueil favorable grâce au réseau d’amis de sa compagne qui a fait ses études dans la ville. Il se souvient avec enthousiasme de sa première année en France : « C’était vraiment une année de changement donc forcément tu retiens beaucoup de choses, tu connais des nouvelles personnes, tu fais une nouvelle expérience professionnelle, tu apprends une langue, tu apprends une culture, tu connais une ville, un pays… Et donc c’était une année géniale ». À la fin de son contrat d’un an et demi, il poursuit sa carrière à Paris où il est rejoint par Aurélie qui parvient à obtenir une mutation. Cinq ans et deux enfants plus tard, tous deux décident de quitter l’Île-de-France pour revenir s’installer définitivement dans le sud du pays.

Après quinze années passées en France, Riccardo se définit toujours comme un Italien. Cette identification est renforcée par le regard des autres qui le renvoie souvent à son statut d’étranger, notamment en raison de son accent : « Tu peux arriver à vivre cent ans dans un pays, tu restes un étranger, même après cent ans […]. Les gens entendent ton accent, et tout de suite “ah, vous êtes italien !” ». Lui qui est favorable à « une planète sans frontières » se perçoit comme un « citoyen européen ». À ce propos, Riccardo se considère comme un « mec de gauche » et a une vision critique de la politique migratoire européenne. Il regrette que les différents pays se « refilent le problème » alors qu’il faudrait selon lui plus de solidarité : « On parle de vies humaines, c’est hallucinant ! ». Il estime que l’immigration est souvent perçue comme une menace alors qu’elle pourrait être une richesse pour l’Europe.

Riccardo ne regrette pas son choix de vie et apprécie la liberté de circulation qu’offre l’Union européenne : « Je suis très content de mon parcours. Au niveau professionnel par exemple […] j’ai eu bien plus d’opportunités ici que… ça aurait été différent en Italie je pense ». Quant à l’avenir, s’il reconnaît que l’Italie lui manque parfois – notamment pour la nourriture et le lien avec ses proches – il se sent aujourd’hui pleinement installé en France : « Je pense que je regretterais de rentrer en Italie […] après quelques jours je dirais “mais non pourquoi tu es revenu là pff il y a rien qui marche” (rires) ».

Pays-Bas

Chiel Baert, né en 1981 aux Pays-Bas, en France depuis 2014. Itinérance dans les Pyrénées-Orientales, France.

Chiel : « Aux Pays-Bas, je suis un peu un étranger là-bas. J’ai pas vraiment de racines »

1981, quelque part aux Pays-Bas : Chiel ne situe pas précisément le lieu où il est né. Il se souvient des « chevaux et des roulottes » et explique que ce n’était « pas vraiment un lieu fixe ». Ses parents, des « soixante-huitards » inspirés par l’esprit libertaire et qui « avaient envie de faire les choses différemment », vivent en roulotte et se déplacent régulièrement d’un pays à l’autre. La famille pratique l’école à la maison jusqu’au jour où la mère de Chiel décide de retourner au Pays-Bas pour accoucher de son dernier enfant. C’est à ce moment qu’ils se sédentarisent à Eindhoven, une ville du sud du pays. Chiel fréquente alors une école alternative où l’enseignement se fait par niveau plutôt que par âge. À dix-huit ans, une fois son bac obtenu, il prend la décision de revenir à un mode de vie qu’il qualifie de « nomade » : « J’ai pris un des poneys de mon père et il m’a mis en route comme ça, et je me suis mis à marcher. C’était moi, le cheval et mon bagage. C’est là que mon voyage a vraiment commencé ».

D’abord à pied puis en roulotte, il circule en Europe : Belgique, France, Espagne, Portugal, Italie, Hongrie, Slovaquie, et Croatie. Son parcours est ponctué de rencontres, comme celle de sa compagne espagnole qui l’accompagne durant cinq ans et avec qui il a trois enfants, nés successivement en Galice, en Aragon et en Ariège. Sa vie itinérante lui apprend à vivre de travaux ponctuels – vendanges, maçonnerie, spectacles de rue – à s’adapter aux différents langages et à développer une certaine facilité d’apprentissage : « Les langues me sont rentrées assez facilement […]. Je suis vraiment un peu comme les caméléons dans les langues ».

Pour lui, le nomadisme est une excellente façon d’apprendre à être indépendant : « Quand tu as un problème tu cherches toi-même les solutions et ben ça, le voyage, c’est une bonne école pour ça ». Si le rapport aux habitants varie selon les pays traversés, Chiel indique qu’on l’assimile souvent à un gitan, ce qu’il n’est pas. Pour éviter toute confusion, il le précise désormais lorsqu’il s’installe quelque part : « Quand tu arrives c’est : “on va repartir” et “on est pas gitans”. Voilà ça c’est vraiment les deux choses clés parce que il y a le racisme envers les gitans, il est ancré quoi ».

Il explique avoir transmis ses valeurs à ses enfants, qui ont incorporé le nomadisme : « Mes enfants ils ont grandi là-dedans. Pour eux, c’est complètement naturel d’aller chercher un seau d’eau à la rivière, et de chauffer de l’eau pour se doucher. Tu vois, ils ont grandi dans ces trucs-là ». Aujourd’hui âgés de quartoze, seize et dix-huit ans, ses enfants sont restés en Ariège avec son ex-compagne qui a choisi de se sédentariser dans la région. Malgré leur éducation, il pense que ses enfants « voulaient autre chose » qu’une vie itinérante, notamment « aller à l’école ». Depuis 2014, Chiel s’est lui aussi sédentarisé dans les Pyrénées-Orientales sans pour autant avoir abandonné sa roulotte : « Tu peux très bien être nomade et pas bouger ». Il fait les estives à Mantet exerçant comme vacher, un métier qu’il voit comme un prolongement de son mode de vie. Chiel est conscient d’avoir un parcours « atypique », parcours qui n’est pas encore terminé : « Peut-être que je repartirai un jour en Amérique du Sud, on ne sait jamais ».

Robert Mudler, né en 1953 aux Pays-Bas, arrivé en France en 1983. Vit à Saint-Féliu-d’Avall, Pyrénées-Orientales, France.

Robert : « Je ne suis pas un Hollandais, je ne suis pas français mais je suis un Européen parce que je me sens bien un petit peu partout »

Robert est né en 1953 à Amsterdam dans une famille appartenant aux classes favorisées. Ses grands-parents maternels et ses parents ont vécu sur les îles des Indes orientales néerlandaises jusqu’à la décolonisation en 1945 après la seconde guerre mondiale : « Mes parents habitaient à Bandung et après la guerre donc les Hollandais étaient foutus dehors de l’Indonésie. Et donc ils sont rentrés aux Pays-Bas. Retour à la case départ ». Son père devient directeur des échanges internationaux à l’Université de Leiden et sa mère, pianiste de renom formée au conservatoire, donne de nombreux concerts. Robert se souvient avoir été plongé très tôt dans la musique classique : « J’ai grandi avec Mozart, Beethoven, Rachmaninov, etc. C’est-à-dire, c’était en permanence dans la maison ».

Après des études en économie commerciale, Robert trouve un emploi à vingt-six ans dans l’industrie automobile, chez Ford. S’ensuit alors une carrière marquée par une succession de mobilités professionnelles. La première fait suite à la fermeture de l’usine Ford d’Amsterdam et la mutation de Robert vers un autre site à Manchester : « Pas de bol, Ford a décidé de fermer cette usine. Bon donc c’était mille cinq cents personnes qui étaient condamnées au chômage ». La deuxième fait également suite à un plan économique qui conduit Robert à accepter un poste sur le site de Compiègne en France en 1983. À Compiègne, il rencontre Marie-José, secrétaire de direction, qui devient sa compagne. Robert est ensuite muté une troisième fois sur un autre site de Ford à Cologne en Allemagne en 1986, où il s’installe avec Marie-Josée et leur fille durant quatre ans. En 1990, Robert quitte l’entreprise Ford et la famille part s’installer à Perpignan dans leur maison secondaire pour un nouveau départ. Robert tente alors de se lancer dans l’immobilier sans succès, déménage à Lille pour travailler comme manager avant de revenir dans le sud de la France avec sa famille.

Au cours de sa vie professionnelle, Robert a appris à parler cinq langues dont le français qu’il maîtrise plutôt bien même s’il se fait « toujours corriger » par Marie-José. Ce qui prévaut dans son discours, c’est son sentiment d’appartenance à l’Europe plus qu’à une nation : « Je ne suis pas un Hollandais, je ne suis pas français mais je suis un Européen parce que je me sens bien un petit peu partout ». Il se dit favorable à la liberté de circulation tout en étant opposé à un élargissement des frontières de l’Union européenne : « L’[Union européenne] était créée pour les Européens et ça s’arrête, à mon sens, à Gibraltar, ça va pas plus loin, excusez-moi. Les Turcs pour moi c’est Moyen-Orient, ça n’a rien à voir : ils ont pas du tout la même mentalité, pas la même religion, etc. ».

Aujourd’hui retraité installé à St Feliu d’Avall, Robert ne se voit plus partir à nouveau : « J’ai déménagé plusieurs fois avec toute ma famille à l’étranger, je connais les galères qui vont avec ». Il aime la France pour sa culture mais a « horreur des gens qui font la gueule » et essaie plutôt de propager la bonne humeur : « Quand je rentre dans un lieu public, le premier truc que je dis c’est : “Bonjour messieurs dames !”. De vive voix (il fait un grand sourire) ».

Pologne

Olga Hamaku, née en 1989 en Pologne, arrivée en France en 2009. Vit à Prades, Pyrénées-Orientales, France.

Olga : « J’ai le droit d’être là et en plus, tout va bien »

Marquée par les échanges et le partage, l’histoire d’Olga commence en 1989 à Cracovie, en Pologne, où elle passe les premières années de sa vie. Sa famille s’installe ensuite dans les faubourgs de Varsovie, la capitale. Olga, alors âgée de cinq ans, y passe toute son enfance et sa scolarité. Curieuse et passionnée par les langues, elle découvre le français grâce au film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain qu’elle a « vraiment adoré », puis approfondit son apprentissage au collège. Son amour pour cette langue la pousse à intégrer un lycée bilingue où elle passe plus de dix-huit heures par semaine à étudier intensivement le français : « J’ai fait une année où on apprend que le français. C’est chaud, enfin c’est chaud, c’est vraiment beaucoup de travail ».

Pour Olga, apprendre une langue sans la parler réellement n’a pas de sens : « Pour vraiment l’apprendre, il faut qu’on la parle, et il faut qu’on parte parce que sinon, enfin, à quoi bon avoir un bac bilingue ». Après avoir obtenu son bac, elle décide donc de poursuivre ses études en France avec quelques amis pour y suivre un cursus en histoire de l’art. En 2009, le choix se porte sur Montpellier pour son climat agréable et pour intégrer ce qu’elle qualifie « de bonnes universités ». Olga se souvient avec amusement de toutes les épreuves administratives qu’elle a dû traverser à son arrivée : ouvrir un compte bancaire, trouver un logement, comprendre les rouages de l’université : « découvrir toute l’administration en tant que bacheliers tout euh tout [juste] sortis de l’oeuf. […] L’aventure ! Voilà donc c’était (rires), cette période, elle était rigolote ».

Ses années montpelliéraines sont marquées par la découverte des normes et des codes sociaux de l’univers étudiant français : « Tout le monde fumait dès que c’était la pause euh voilà c’était très surprenant pour nous ». Elle est aussi marquée par les pratiques alimentaires : « Manger du pain à tous les repas, un repas de pâtes avec du pain, le sandwich américain pain avec les frites, voilà niveau bouffe déjà (rires) c’était surprenant ». Très vite, Olga s’immerge dans ce nouvel environnement et est heureuse de pouvoir nouer des liens forts avec des étudiants d’horizons divers. En parallèle de son master en valorisation et médiation des patrimoines, elle s’inscrit également au conservatoire et suit des cours de théâtre.

C’est un stage à Prats-de-Mollo qui la conduit dans les Pyrénées-Orientales en 2014. Là-bas, elle se lie avec une compagnie de théâtre de Prades avec qui elle partage un été de créations et d’échanges. Séduite par l’expérience, elle accepte une offre d’emploi qui lui est faite l’année suivante et s’installe définitivement à Prades. Depuis, Olga a construit sa vie dans la région, entourée de gens et d’amis qu’elle apprécie. Elle n’envisage pas de rentrer en Pologne car « ce qui est vraiment vraiment vraiment important, c’est les copains, c’est de faire des choses que j’aime et d’être avec des gens que j’aime et qui m’aiment ». Olga souligne à quel point elle a eu de la chance de pouvoir quitter son pays pour s’installer ailleurs, contrairement à ses parents qui ont connu une époque où « c’était absolument inimaginable ». Aujourd’hui, elle a « le droit d’être là et en plus, tout va bien ».

Portugal

Goretti Santos, née en 1976 au Portugal, arrivée en France en 2011. Vit à Sahorre, Pyrénées-Orientales, France.

Goretti : « J’ai tout quitté, j’ai tout arrêté au Portugal pour me refaire une vie »

Si certaines personnes quittent leur pays pour rejoindre un conjoint, d’autres partent pour le fuir. C’est ce qui est arrivé à Goretti, d’origine portugaise, prise au piège d’une relation oppressante avec son ex-mari. Née à Porto en 1976, elle grandit dans un environnement modeste avant de s’engager dans l’armée à dix-huit ans. C’est là qu’elle rencontre son premier mari, le père de ses trois enfants. Au début de la relation, Goretti est heureuse avec lui : « J’étais amoureuse, c’était mon amour ». Peu à peu, la situation se dégrade : « Au bout d’un certain moment c’était, comment dire, c’était vicieux, c’était malsain, parce que c’était quelqu’un qui a voulu tout contrôler. C’était un peu un dictateur ». Pour asseoir sa domination, il n’hésite pas à demander à Goretti de quitter l’armée, mettant ainsi fin à une carrière prometteuse. Possessif et autoritaire, il fait en sorte que Goretti perde confiance en elle : « J’étais jamais à la hauteur […] j’étais souvent rabaissée rabaissée rabaissée ». Le poids des attentes et les violences verbales finissent par l’épuiser : « J’ai dit : “c’est pas ça que je veux, je vis la vie de quelqu’un d’autre” ». À trente-cinq ans, elle prend la décision de partir « avant que ça tourne pire » : « Je suis partie pour me cacher un peu, calmer les choses et réussir à avoir le divorce ». À contre-cœur, elle laisse ses enfants derrière elle et prend la direction de la France, où un ancien camarade de l’armée lui propose de l’héberger à Prades.

Goretti, déterminée à reprendre le pouvoir sur sa vie, ne parle pourtant pas un mot de français à son arrivée. Pour y remédier, elle passe des heures assise à la terrasse des cafés à « écouter les gens parler pour apprendre ». Elle sympathise avec la propriétaire d’un hôtel qui lui offre un emploi dans le ménage et lui loue un petit studio. Plus tard, elle intègre un dispositif d’insertion professionnelle et participe à un atelier de recyclage. Elle suit également une formation d’aide à la personne et effectue un stage dans une clinique. Les années passent et Goretti parvient à se stabiliser. Elle s’installe à Sahorre, où elle se sent « très bien accueillie » par les habitants et participe à la vie du village. Un jour, le maire lui propose un poste d’agent d’entretien polyvalent dans une école à temps partiel. Si ses revenus restent modestes, Goretti aime travailler dans ce cadre et apprécie le contact avec les enfants.

Goretti a longtemps culpabilisé d’avoir laissé ses enfants au Portugal même si, aujourd’hui, les choses se sont apaisées : « On est très bien avec mes filles, on est très soudées parce que plus elles ont grandi, plus elles ont compris ». Sa fille aînée vit aux Pays- Bas, tandis que sa cadette, Inès, vient de la rejoindre en France. Goretti est fière du chemin parcouru et se sent « bien intégrée » en France : « Je pense français, je rêve français, je râle souvent en français ». Elle réfléchit aujourd’hui à demander la nationalité française tout en restant très attachée à son pays d’origine. Ce qu’elle aimerait, c’est de pouvoir passer une partie de l’année au Portugal et l’autre partie en France : « Le Portugal, c’est mon pays, c’est mes racines […] c’est les odeurs qui me manquent beaucoup parce qu’à chaque fois que j’arrive à l’aéroport, quand je sors de l’avion, je pose les valises par terre, je ferme les yeux et je sens. C’est l’odeur de mon pays ».

Roumanie

Iulia Inigo, née en 1986 en Roumanie, arrivée en France en 2008. Vit à Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales, France.

Iulia : « Être libre d’aller où tu veux, c’est une richesse immense »

Iulia a grandi dans une petite ville de Transylvanie en Roumanie, aux côtés de son frère et de ses parents. Née en 1986 d’un père ingénieur et d’une mère employée dans les assurances, Iulia décrit son enfance comme heureuse et évoque cette période avec une pointe de nostalgie. À dix-huit ans, elle quitte sa ville natale pour étudier les langues étrangères appliquées à l’Université de Cluj-Napoca, la deuxième plus grande ville du pays. Durant les vacances, elle travaille pour une entreprise locale de traduction et acquiert très vite un bon niveau en français et en anglais. Sur une application de discussion qu’elle utilise dans le cadre de son activité professionnelle, elle fait une rencontre d’abord virtuelle avec un homme avec qui elle échange en français. Ils discutent ainsi pendant deux mois jusqu’au jour où Iulia reçoit une proposition de rencontre accompagnée d’un billet d’avion pour Paris où il réside. Elle accepte de s’y rendre et lorsqu’elle le voit, c’est le « coup de foudre ». Elle rentre en Roumanie pour finir sa licence puis décide de repartir s’installer avec lui en 2008 avec le soutien et l’appui financier de sa famille.

À vingt-deux ans, Iulia cherche son premier emploi à Paris tandis que son conjoint est technicien dans une entreprise de soudage. Elle se souvient alors de ce qu’elle considère comme sa première expérience de racisme lorsque, lors d’un entretien d’embauche pour être hôtesse d’accueil, des activités de ménage lui sont proposées car « les Roumains sont censés bien le faire ». Elle trouve néanmoins un poste comme agent d’accueil dans un musée puis devient employée au service des relations internationales d’une école de commerce. Stabilisés sur le plan professionnel et familial, Iulia et son conjoint restent treize ans à Paris et y ont deux enfants. En 2021, après l’épidémie de Covid, le couple décide de changer d’environnement et de quitter Paris pour venir s’installer dans le sud de la France, à Saint Cyprien. Ce déménagement contraint Iulia à quitter son emploi qu’elle appréciait. Néanmoins, cela leur permet d’avoir un cadre de vie perçu comme plus agréable pour les enfants et de se rapprocher de la belle famille de Iulia. Aujourd’hui, elle travaille comme gestionnaire de projet à l’Université de Perpignan via Domitia et envisage de passer des concours de la fonction publique.

En décrivant son parcours, Iulia insiste sur la chance qu’elle a eue de pouvoir circuler librement d’un pays à l’autre : « Aujourd’hui, je me sens privilégiée d’avoir pu sortir car je sais qu’il y a des pays où on peut pas le faire si facilement ». En effet, son rapport à la mobilité apparaît marqué par l’entrée tardive de la Roumanie dans l’Union européenne en 2007 qui a facilité les déplacements des citoyens roumains : auparavant, ils rencontraient des difficultés pour quitter le territoire, elle souligne qu’il fallait par exemple donner des pots de vin aux douaniers pour réussir à passer. Elle connaît bien le fonctionnement des institutions européennes et estime que l’entrée de la Roumanie a apporté « un nouveau souffle au pays ». Elle est contente de pouvoir y retourner de temps en temps, faire découvrir son pays à ses enfants et rendre visite à sa famille. Pour elle, la libre circulation est « une richesse immense » qu’il faudrait préserver et développer. Si sa vie est aujourd’hui en France, Iulia se dit « fière » de ses origines et entend bien partager sa culture avec ses enfants.

Slovaquie

Katarina Bacova, née en 1976 en Slovaquie, arrivée en France en 2017. Vit à Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, France.

Katarina : « Il vaut mieux être ici que là-bas »

Katarina est née en 1976, dans un petit village près de Presov en Tchécoslovaquie, alors sous régime socialiste. Fille d’un père juriste et d’une mère employée administrative, elle est la deuxième d’une famille de trois enfants. La Révolution de velours (1989) survient lorsqu’elle rentre au lycée, mettant un terme au régime socialiste et ouvrant la voie à une nouvelle République fédérale. Ce changement lui permet d’accéder à d’autres langues européennes et d’apprendre l’allemand et l’anglais : « Après la Révolution, ce n’est que là qu’on s’est ouvert pour les langues parce que avant la première langue c’était le russe ». À l’université, elle s’oriente vers un BTS tourisme et décide d’arrêter l’anglais pour se focaliser sur l’apprentissage du français pendant deux ans.

Grâce aux contacts professionnels de son père, elle part faire un stage en France dans le Maine-et-Loire et tombe immédiatement sous le charme du pays : « J’ai découvert en fait pour la première fois la France et j’ai tout aimé. D’un seul coup, j’ai tout aimé. J’ai adoré. Je suis tombée amoureuse vraiment de la culture, du savoir-vivre, de la langue… Voilà j’étais impressionnée ». Suite à ce stage, elle passe toutes ses vacances en France pour améliorer sa pratique de la langue et décide de poursuivre des études en philologie française à Presov. Elle suit alors tous ses cours en français et étudie intensivement la littérature, l’histoire et la culture francophone. Après l’obtention de sa maîtrise, Katarina devient enseignante de français langue étrangère et donne des cours à l’Université de Presov. Elle soutient en parallèle une thèse de doctorat en philologie française.

Katarina se marie avec Mariano – cadre du secteur privé – et donne naissance à deux enfants. Le couple s’inquiète de l’avenir de la Slovaquie : « On a commencé depuis un moment à se poser des questions : où on va, où va la Slovaquie ? Et on attendait toujours l’amélioration de la démocratie ». Katarina décrit une atmosphère marquée par « les ombres communistes », la corruption et « des individus qui s’enrichissent ». Ils décident finalement de partir pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants en 2017. Katarina maîtrisant le français, le choix se porte sur la France : « Je me suis dit si on doit partir, si on doit faire ce grand changement, je veux vivre près de la mer ». Après une visite dans les Pyrénées-Orientales, ils achètent une petite maison à Canet-en Roussillon où ils scolarisent leurs enfants.

À leur arrivée, le couple subit un déclassement professionnel. Katarina travaille d’abord à la réception d’un camping avant de trouver un emploi comme enseignante contractuelle d’anglais en collège public. Son mari peine davantage à trouver un emploi à la hauteur de ses qualifications et se voit contraint de retourner une partie de l’année en Slovaquie. Elle trouve les Catalans « un peu spéciaux » et préfère fréquenter ce qu’elle nomme le « groupe des expatriés » composé d’autres immigrés mais aussi de Français venus d’ailleurs et avec qui elle a plus d’affinités. Malgré tout, Katarina ne regrette pas d’être partie car, selon elle, « la Slovaquie ne sait toujours pas où elle veut aller vraiment » et en conclut qu’il « vaut mieux être ici que là-bas ».